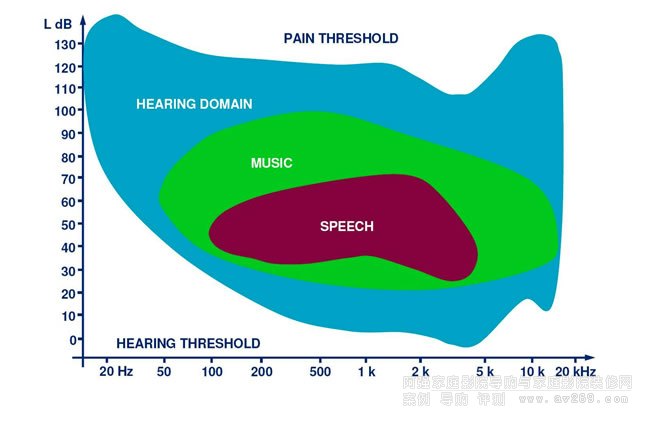

音响系统的核心任务之一是准确还原声音信号的频率成分。人类听觉系统对20Hz至20kHz范围内的声波具有感知能力,但不同频段的能量分布会显著影响听感的主观体验。理解不同频段的频率特性及其听觉差异,对音响设备设计、音乐混音和声学环境优化具有重要意义。

低频段:力量与节奏的根基

极低频(20-60Hz)

听感特征:这个频段的声音能给人强有力、低沉而轰动的感觉,决定声音的“空间感”和“震撼力”,如雷声、低音鼓的轰鸣感。人耳几乎无法直接听到,更多是身体感受到的振动(如低音炮的震撼)。

过强的超低频会让声音显得浑浊,掩盖其他频段细节。不足则会缺乏“地基”。

典型表现:电影音效中的爆炸声、电子音乐中的重低音、雷声、地震等自然界低频效果。

应用建议:适当增强可营造沉浸式氛围感,但需避免掩盖其他频段。

低频(60-200Hz)

听感特征:决定声音的“浑厚度”和“力量感”。这是声音的基础部分,能量占据整个音频能量的70%,表现音乐风格的重要组成部分。适当时,低音张弛有力,声音饱满柔和。

过量易产生轰鸣声,使音色发闷。不足则音乐显得单薄。

典型表现:低音鼓、贝斯、大提琴的低音部分;低频过量的“轰头感”,低频不足的“空洞感”。

应用建议:调整低频可以改变音乐的“厚度”和“冲击力”。

中频段:人声与乐器的灵魂

中低频(200-500Hz)

听感特征:影响声音的“温暖感”与“饱满度”。人声的胸腔共鸣(男声82-392Hz)和木管乐器的中音区集中于此。适量提升可增强温暖感和现场感,将声音位置后移,增强透明度。

过量则导致音色浑浊。

典型表现:男声的胸腔共鸣、电吉他的中低音部分、钢琴中的中音区。

应用建议:调整此频段可优化人声的“远近感”。

中频(500Hz-2kHz)

人耳最敏感的频段,主导人声和大部分乐器的核心音色。

过强会刺耳,不足则声音发虚。

典型表现:人声(尤其是女声)、吉他、钢琴的主旋律、电话音效。

应用建议:此频段是调音的核心,需平衡细节与自然感。

中高频(2kHz-6kHz)

听感特征:人的听力对这个区域最敏感,主导“清晰度”与“穿透力”。人声的唇齿音、弦乐泛音及大部分乐器的高次谐波集中在此段,决定乐器的“咬字感”和“临场感”。

1-3kHz:语音可懂度的核心频段,过量会显刺耳。

3-6kHz:提升可增强乐器质感(如小号金属感),但过度会导致听觉疲劳。

典型表现:人声的齿音、小提琴的高音区、电吉他的失真音色。

应用建议:录音时衰减4-5kHz可减少“喷麦”声,增强6kHz则提升人声临场感。

高频段:细节与空间的魔法

高频(6-12kHz)

听感特征:主导声音的音色的“解析力”与“空气感”,影响空间感和细节表现。镲片、三角铁等打击乐器的泛音在此频段,增强可带来“金光四射”的听感。

过量会刺耳或齿音过重(如“嘶嘶”声);不足则声音发闷。

调音误区:商业录音常提升8-12kHz以伪造“高保真”听感,但低质量设备易引入底噪。

典型表现:三角铁、女声的泛音、弦乐的高音延伸。

应用建议:适当增强可提升“解析力”,但需避免过度导致失真。

超高频(12-20kHz)

听感特征:人耳感知为“空气感”和“光泽感”,但部分人(尤其是老年人)可能听不到。此频段包含极高频泛音(如长笛尾音),适量增强可提升声场开阔度。

过度会引入噪音,或显得空洞或不自然;不足则声音缺乏“鲜活度”。

设备限制:普通耳机或音箱难以还原15kHz以上频率,导致细节丢失。

典型表现:录音中的环境声(如录音室的空气感)、高频泛音、电子音效的“闪烁感”。

应用建议:轻微提升可增加“通透感”,但需根据设备性能调整。